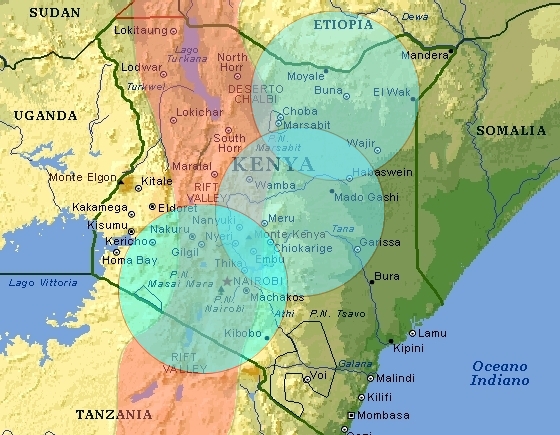

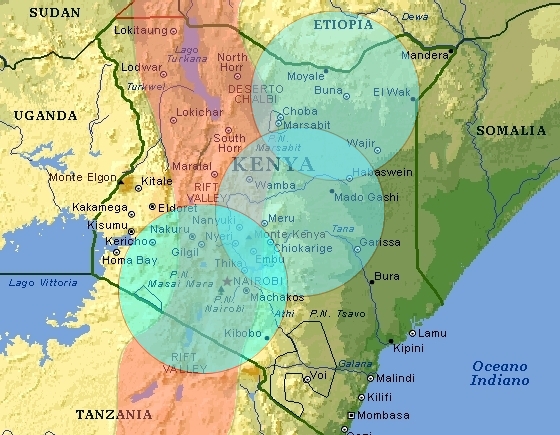

Pare dunque che i nostri più lontani antenati diretti, un gruppo sparuto di individui, siano rimasti nei luoghi in cui erano nati (nella cartina sottostante sono evidenziate le aree più probabili), evolvendo dall’Erectus e dal più evoluto Heidelbergensis, per oltre 100.000 anni, un

periodo per noi completamente oscuro, ma durante il quale hanno sviluppato i caratteri fondamentali, fisici e comportamentali, alla base della nostra cultura.

Naturalmente non possiamo pensare che siano comparsi improvvisamente. L’evoluzione deve essere stata lenta, frutto di incroci continui protrattisi per centinaia di generazioni (60 o 70 circa ogni 1.000 anni) che alla fine

ha prodotto un gruppo omogeneo di individui con caratteri nuovi rispetto alle generazioni primigenie.

Il nuovo gruppo, alla luce del successivo sviluppo morfologico e culturale, appare dotato di una spiccata individualità e di una forte socialità che in breve tempo riducono fino ad annullare gli incroci con i discendenti

dei ceppi d’origine assicurando, in questo modo, l’integrità della nuova specie.

Lo scopo della nostra ricerca è però quello di cercare di comprendere come si è sviluppata la nostra civiltà, come si è evoluta l’intelligenza, come la cultura si sia potuta formare e crescere sino al livello attuale.

Vediamo allora cosa propone l’antropologia culturale e come sia possibile collegare e comparare scoperte effettuate in tutti i settori direttamente od indirettamente congruenti alle caratteristiche della nostra specie per

formulare una ipotesi attendibile per motivare la nostra crescita intellettuale e materiale.

Quando i nostri primissimi antenati Sapiens hanno cominciato ad acquisire dei caratteri distintivi rispetto alle specie d’origine quale morfologia e quale bagaglio protoculturale hanno ricevuto dai loro progenitori ?

Da qualche milione di anni l’andatura bipede, universalmente considerata fondamentale per lo sviluppo dell’ominazione, era già stata acquisita e perfezionata come pure si era andato perfezionando l’uso degli arti

superiori nella costruzione e nell’uso di strumenti primordiali.

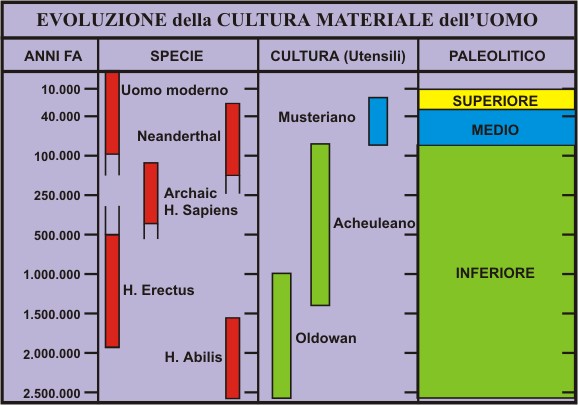

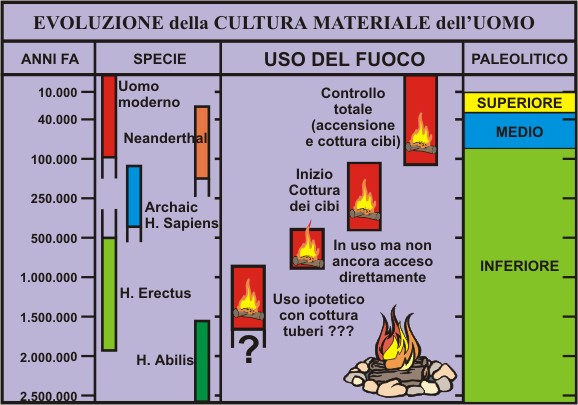

Nella tabella è riportata la sequenza cronologica del paleolitico che ha visto svilupparsi la prima forma di tecnologia orientata alla fabbricazione di attrezzi. Con il grafico è possibile correlare le fasi del paleolitico

ai periodi Oldowan, Acheuleano, Musteriano, caratterizzati dal progressivo perfezionamento degli attrezzi, alle evoluzioni delle specie.

I reperti, di cui vediamo nelle immagini alcuni esemplari, riportano solo gli attrezzi più antichi che si sono conservati grazie alla qualità del materiale litico.

Si sono persi totalmente gli utensili e gli accessori realizzati con materiali deperibili quali legno, liane, tendini, pelli o fibre vegetali, mentre sono rimasti esemplari degli attrezzi realizzati in osso o avorio come gli

arpioni mostrati in figura.

In qualche caso, risalente a 300.000/400.000 anni fa, sono stati ritrovate sugli attrezzi di selce residui di legno a conferma del fatto che erano stati impiegati per lavorare altri strumenti lignei.

Altra conquista fondamentale sulla strada del progresso degli umani è stato l’uso del fuoco.

Una prima evidenza dell’uso del fuoco forse associato ad attività umane compare in due siti Keniani risalenti a 1.500.000

anni fa che mostrano tracce di sedimenti che sono stati esposti ad alte temperature, ma oltre questo ritrovamento non ci sono per ora altri riscontri così precoci.

Un gruppo di antropologi dell’Università di Harvard (Richard Wrangham, David Pilbeam, Jamie Jones ed altri) hanno avanzato

l’ipotesi che l’uso del fuoco e la capacità di cucinare radici tuberose analoghe a carote, patate e barbabietole abbia indotto, a partire fin da 1.900.000 anni fa, una modificazione strutturale che motiverebbe il passaggio di specie dall’Australopiteco verso l’Erectus.

Sarebbe in questo modo motivata la riduzione dimensionale della dentatura e dei muscoli della mandibola prima necessari alla

masticazione continua di tuberi crudi e la migliore alimentazione spiegherebbe l’aumento delle dimensioni delle femmine rispetto ai maschi ed anche il cambio dei rapporti tra i due sessi. Sono ipotesi un pò azzardate ma non del tutto immotivate; in Africa si stanno

ora effettuando ricerche per trovare tracce ignee che possano confermarle.

Attualmente, stando alle risultanze di rilevazioni fin qui accertate, bisogna fare un salto di oltre 700.000 di anni prima di

trovare tracce convincenti sull’uso del fuoco da parte dell’Erectus e del Sapiens arcaico. Sono state scoperte nella regione nord orientale della Spagna abitata dall’Erectus 800.000 anni fa e poi nel sud della Francia databili intorno a 450.000 anni fa. Queste

ultime tracce sono anche associate a resti di cibo ed ossa che potrebbero aver subito una cottura.

Non c’è però alcuna certezza che l’uomo avesse già acquisito un completo controllo del fuoco e sapesse accenderlo.

Solo a partire da 100.000 anni fa si trovano abbondanti conferme sull’uso del fuoco in siti dei Neanderthal o del tardo Homo

Sapiens arcaico tanto in Europa che in Asia.

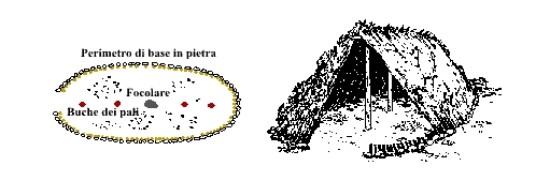

Fin da 400.000 anni fa l’Homo Sapiens arcaico aveva anche imparato a costruirsi delle dimore utilizzando rami, frasche o pelli di animali, invece di limitarsi ad

abitare in grotte o tane naturali. Nel sud della Francia sono state trovate tracce, costituite dai contorni perimetrali in pietra e dai fori dei pali di sostegno, di 21 capanne ovali delle dimensioni di circa 12 metri per 6. La ricostruzione dell’immagine mostra come

dovevano apparire queste capanne.